【絵:後藤 泱子】

(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)

|

年配の人なら、夏の夜に水田にともっていた誘ガ(蛾)灯を知っているだろう。とくに太平洋戦争直後に登場した「青色蛍光誘ガ灯」の幻想的な輝きは、記憶に留めている人も多いに違いない。

稲の大敵ニカメイガ(二化メイ虫)を誘殺する最新技術として導入されたが、数年で姿を消してしまった。今回は、その青色蛍光灯について、述べてみよう。

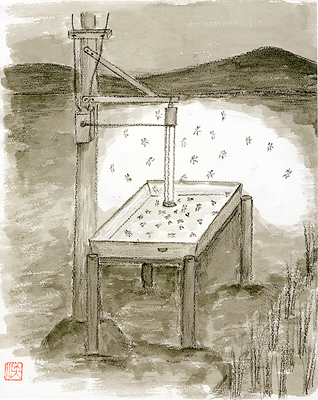

水田に光源を置き、誘われて寄ってくる虫を水盤に受けて水死させる誘ガ灯は、江戸時代から実用化されていた。だが、これが広く普及するようになったのは、石油ランプ・アセチレン灯・白熱灯と、

光源の改良が進んだ明治以降になってからだろう。昭和18年(1943)には、全国で160万灯、水田面積で23万ヘクタールに、何らかの誘ガ灯がともっていたという記録がある。

青色蛍光灯は、誘ガ灯究極の製品といってもよいだろう。1939年に、当時の東京大学鏑木外岐雄教授らによって開発された。

彼らは、ガが360ミリミクロン近辺の近紫外線に強く誘引されることを発見し、その条件を満たす青色蛍光灯を開発したのである。

昭和17年(1942)、農林省はさっそく愛媛県農試に委嘱し、青色蛍光灯の実用化試験に着手した。折しも戦争のさなか、食糧増産の阻害となる害虫の防除は緊要課題であった。

東京から石倉秀次が試験地主任に赴任し、さっそく現地試験がはじまった。

ニカメイガはその名の通り、6月から10月にかけて年2回発生する。活動は日没から夜間にかけて。調査はしばしば、夜を徹して行われた。試験の結果、点灯は日没から午後12時ころまででよいこと、

水盤は90センチ方形が適当なこと、1灯の有効範囲は5ヘクタール程度であることなどが明らかになった。戦争が激化すると、空襲に備えて遮光試験まで行なわれている。労苦の末、

研究成果は敗戦直前の昭和19年(1944)にまとめられた。

戦争が終わると、青色蛍光灯は食糧難突破の切り札として脚光を浴びる。敗戦直後の物不足の時代にもかかわらず、国も産業界も、この緊急生産に協力してくれた。おかげで昭和23年(1948)には、

全国で約6万8000灯が普及している。5ヘクタールが配置基準だから、水田面積で34万ヘクタール、全国水田面積の12%に点灯されていて、なお急増の勢いにあった。

だが翌年、事態は一変する。昭和24年(1949)、敗戦後の実質的統治者だったGHQ(占領軍司令部)から、突如青色蛍光灯禁止の指令が下った。かんじんなメイガより、寄生蜂などの天敵やゲンゴロウなどの益虫を大量に殺すというのが、

禁止の理由であった。ちょうどDDT・BHCなどの農薬が導入されはじめたばかりの時期だった。わが国の農業で、農薬が多用されるようになったのは、このころからである。

それにしてもあのとき、青色蛍光灯禁止がなかったとしたら、どれだけ天敵や益虫を損ねただろうか。防除効果が不十分で、自然生態系への配慮に欠けていたことは認めるとしても、果たして、

その後の農薬ほど生態系を乱したかどうか。改めて検証してみる必要があるだろう。石倉はその後、農林水産省の研究参事官・技術会議委員などの要職を歴任、平成4年(1992)に、76歳で亡くなった。

ついでながら、ニカメイガはその後激減する。原因として、いくつかの水稲栽培条件の変化があげられるが、少なくとも農薬の効果だけではなかったようだ。

|