このシリーズも4年目に入る。このあたりで一度、<農を拓いた人>でなく、拓こうとして果たせなかった人の話もしておきたい。

年配の人なら記憶にあるだろう。昭和30年代に、西日本の各県で「暖地テンサイ(ビート)」が話題をさらったことがある。砂糖原料作物のテンサイは北海道以外ではなじみが薄い。

そのテンサイを西日本の冬作物として導入しようという試みだった。

我が国の砂糖自給率は現在30%前後だが、敗戦で台湾を失い、沖縄もアメリカの統治下にあった当時は6.5%。外貨不足で砂糖輸入もままならなかった時代に、

テンサイの国内生産は緊要の課題だったのである。

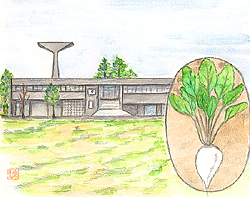

熊本郊外にあったてん菜研究所

いくつかの品種ができつつあったのだが・・・・・・・

【絵:後藤 泱子】

(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)

|

暖地テンサイを最初に試作したのは、香川県農業試験場の末沢一男(すえざわ かずお)である。水稲の早期栽培を薦田快夫(こもだ かいお)(第35話・2月2週号掲載)と完成させた彼は、

その普及に全力を尽くすが、その際、壁になったのが後作物だった。早期栽培は麦作とむすびつかない。そこで目をつけたのがテンサイ。<寒地の夏作物は作期をかえれば暖地でも栽培可能>

という早期栽培の経験が、ここでも生かされたわけである。

テンサイは価格が安定している上に、地上部は飼料になり、水田酪農につながる。零細な農家経営も土地利用率を上げ、多角化することで、所得向上に役に立つ。

周到に計算されたこのアイデアには、彼が戦争中製糖工場に勤務していた経歴も関係しているのだろう。

香川県農試における経験は昭和31年9月の播種からはじまった。2月に収穫したところ、糖分はまあまあだったが、収量は10アール当たり1トン程度と低収だった。

やや遅れて試験をスタートさせた南日本のいくつかの試験場の結果も大同小異だったようである。

だがこの夢多き構想が、そのまま見捨てられることはなかった。翌年からは末沢の構想に同調した試験場・大学の研究者が研究に参入してきた。

テンサイを手がけなかった西日本の研究機関は皆無といってよいだろう。昭和36年には熊本県に国の研究所も新設され、品種改良もはじまっている。

研究陣以上に、暖地テンサイに熱心だったのは行政である。零細な西日本農業の土地利用率向上と、経営の多角化が関心を集めたのだろう。積極的に普及を奨励している。

企業の過熱ぶりはさらにすさまじかった。昭和34年には大分、翌年には岡山に製糖工場が創設されている。一時は各県ごとに工場がつくられんばかりの勢いだった。

暖地テンサイの最盛期は昭和35年で、栽培面積は2千ヘクタール。生産高は3.9万トンで、平均単収も2トン弱に達している。耕作農家のなみなみならぬ努力があったのだろう。

だがその努力も、一夜にして無に帰する。昭和38年の砂糖自由化を境に、製糖会社が撤退をはじめたからである。2年後には最後まで操業していた岡山の工場も閉鎖。

買い上げ先を失った暖地テンサイが終焉(しゅうえん)を迎えたのはいうまでもない。末沢ら研究者の無念もさることながら、巻き添えをくった農家の気持ちを思うと心が痛む。

挫折の原因は研究の先見性欠如、行政の無定見、企業の身勝手さなど、いろいろいわれる。だが、農業の未来に思いを馳せ、新たな可能性に挑戦した末沢ら先駆者の志だけは評価しておいて欲しいものである。

|