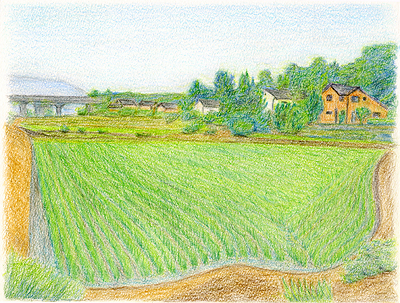

【絵:後藤 泱子】

(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)

|

「あのころの主人は毎日夜の10時・11時まで田んぼに着きっきりでした」

昭和30年(1955)に、10アール当たり1014キロの超多収をあげ、「米作日本一」に輝いた富山県魚津市の上楽菊宅を訪ねたとき、

奥さんのハナさんはこういって、当時をなつかしがった。米づくりに夢中だった亡きご主人の思い出話である。

前回も述べたが、昭和24年(1949)から20年間つづいた朝日新聞の「米作日本一競励事業」は、その後のわが国稲作技術の進歩に大きな足がかりを残した。なかでも最大の技術革新が、

富山県の3人の農家の創意リレーから生れた〈水のかけひき〉である。この農家リレー土肥敏夫・

川原宗市につづく最後の走者が、当時39歳の上楽菊だった。

「どんなにすぐれた技術でも、そのまま鵜呑みにできるものではありません。わたしは多くの篤農家の意見を聞き、実地に稲をみせてもらいながら、カンどころだけしっかり頭に入れ、それを実行してきました」

と、上楽は述べている。間断灌漑だけでなく、真夏には根ぐされ防止のため、わき水を引いて冷水かけ流しをするなど、たしかに彼の稲づくりには独自の工夫が溢れていた。

昭和35年(1960)、農林省は上楽ら3人の知恵を活かすべく、「稲作における土壌と水に関する特別研究」を発足させた。国公立試験場に大学まで参加したこの研究で、彼らの合理的水管理法は安定多収の決め手として高い評価を受けた。

活着と出穂前後は深水、有効分げつ確保までは普通に湛水する。その後は約1週間の中干し以外、ほぼ3日間隔で落水直前まで間断灌漑をくり返す。農家の知恵から生まれたこの水管理法は、土壌に酸素を供給し、

高温下の土壌還元を防ぐ多収技術として、日本中に広まっていった。ちょうどコンバインが開発され、機械が入りやすいよう田面を固くすることが求められた時期である。間断灌漑は機械化時代の農法としても、

農家に歓迎された。

帰りぎわに、ハナさんの案内で上楽が日本一になった水田をみせてもらった。角川の堤防に面した三角田には、今年も稲がすくすく育っていた。上楽はこの田に通いつめ、当時のわが国平均単収のじつに3倍もの超多収をあげたのである。

田んぼの片隅には、昔、上楽がわき水を引いた樋が今も残っていた。今年も猛暑の夏には、活躍することだろう。

上楽は日本一になっても、講演などに出歩くことはなく、黙々と稲づくりに励んだという。悲しいのは、そんな彼でも農業だけでは食えず、冬期は出稼ぎに出ていたが、その出稼ぎで病を得て、

59歳の若さで亡くなったことである。昭和53年(1978)のことであった。病床にあっても田の水やりに気をつかい、奥さんに水やりの“秘伝”を伝授していたという。今ではそれが息子さんに受け継がれていると聞いた。

上楽直伝の水やりが今も同じ田に生きていると聞いて、どこか救われた気がした。

|