【絵:後藤 泱子】

(※絵をクリックすると大きな画像がご覧いただけます。)

|

平成18年(2006)の北海道の水稲単収は10アール当たり558キロ。全国平均507キロをはるかに上回わり、5位にランクされる。昭和のはじめには200キロそこそこで、作柄も不安定であった北海道の稲作がここまで伸びた最大の原因は、

なんといっても農家自身の手で「保護畑苗代」が開発されたからだろう。同様に、都府県の稲作を躍進させた「保温折衷苗代」が、長野県の農家によって考案される10年も前のことであった。

昭和初頭といえば、北海道の稲作はまだ「たこ足」播種器による直播が主流であった。直播では生育が遅れ、作柄が不安定しない。〈なんとか冷害に負けない稲づくりを〉という農家の切実な願いが、

当時「温冷床育苗」と呼ばれたこの革新技術を生み出したのだろう。

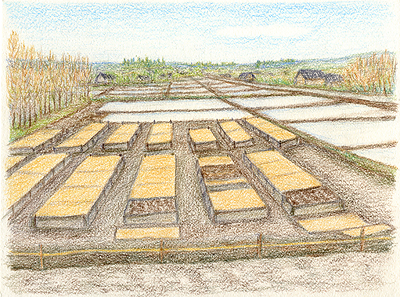

保護畑育苗では木枠で囲った畑苗代を油障子やガラス障子で覆い、低温から苗を守る。その際、床土に落葉やきゅう肥など発熱材を施したものを温床、そうでないのを冷床と称した。

保護畑育苗については、複数の創始者の存在が伝えられている。その1人が山崎永太である。山崎は23歳で来道、一時農業を営むが冷害で失敗、

技術の未熟を痛感し、志願して北海道農事試験場上川支場(現在の上川農業試験場)の作業員になった。彼はここで冷害克服には健苗育成が肝要であることを知り、業務のかたわら空き圃場を利用し、工夫を重ねた。

保護畑育苗は野菜農家の温床育苗をみて発想したらしい。やがてその熱心さが買われ、士別町(現在の士別市)農会の技術員に招かれる。大正の末にはすでに保護畑育苗法を完成させ、農家の指導に当たっていたという。

これとは別に創始者とされるのが、同じ上川郡和寒村(現在は和寒町)農家佐藤徳治と松岡農場支配人小川義雄である。

昭和5年(1930)、佐藤も野菜温床を参考に苗づくりを試み、好成績を得た。翌6年から北海道は2年つづきの大冷害に見舞われるが、彼だけは平年に近い収量をあげ、衆目を集めた。

小川は札幌農学校(現在の北海道大学)卒、アメリカ留学の経歴をもつ。佐藤の話を聞き、昭和8年(1933)から保護畑育苗の試験に取り組んだ。翌9年はたまたま大冷害だったが、彼の5ヘクタール余の水田は平年に近い収量をあげている。

彼はこれ以後も研究を重ね、この育苗法の道内普及に大きく貢献している。

小川の保護畑育苗は北海道農試の着目するところとなった。大冷害の昭和9年(1934)には現地調査を行い、翌年から積極的に奨励している。道庁も助成に踏み切り、保護畑育苗はここから全道に普及していった。

保護畑苗代はその後、障子がビニール・トンネルに、温床が電熱に代わるが、昭和20年(1945)には道内稲作面積の33%、40年(1965)には96%まで普及している。現在のハウス育苗・機械移植栽培はこの保護畑育苗の延長にあるといってよいだろう。

昭和35年(1960)、山崎永太は85歳で亡くなった。葬儀は士別市民葬として盛大に行われた。彼をたたえる顕彰碑は市内広通りに建っている。いっぽう小川義雄は同じ35年、81歳で亡くなった。

顕彰碑は和寒神社境内に建っている。

|